El carnaval montevideano se ha nutrido fundamentalmente de dos grandes vertientes: la europea y la africana. En las características particulares del carnaval uruguayo también influyó fuertemente el perfil laico que fue adoptando nuestra sociedad. Esto determinó varios aspectos que hoy son rasgos determinantes para explicar formatos y componentes de nuestro carnaval.

Vertiente europea

En épocas coloniales los puertos unían al mundo. La conquista, las comunicaciones, el comercio y la cultura viajaban de puerto en puerto. Los colonos españoles que fundaron Montevideo en el siglo XVIII, y los demás inmigrantes europeos que poblaron nuestro territorio desde entonces, trajeron en sus equipajes mucho más que objetos personales, llegaron modas, creencias y costumbres, entre ellas la de celebrar el carnaval.

El carnaval norteño

En el norte de nuestro país se hace sentir de manera creciente la influencia de Brasil otorgando a sus carnavales características diferenciales. También en Montevideo aumentan las «escuelas de samba» que ofrecen una alternativa de participación popular.

Vertiente africana

Los ancestros africanos llegaron a este territorio como consecuencia de la brutal trata de personas esclavizadas en el siglo XVIII. Trajeron con ellos sus culturas, lenguajes, su tradiciones y religiones. Como consecuencia del sincretismo religioso que se produjo durante la colonización y esclavización, esas tradiciones se incorporaron al ritmo social de nuestra ciudad y las fiestas de carnaval no fueron la excepción.

Un carnaval de escenario

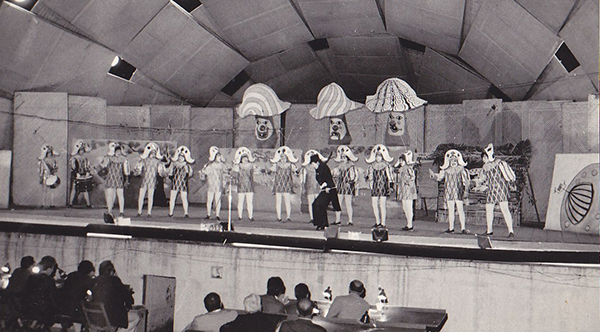

El carnaval montevideano es un carnaval de escenario por naturaleza, con un componente de teatralización que lo distingue. El escenario se consolida como ícono de la fiesta carnavalera. Tan es así que el término tablado ha dejado de lado su acepción general, como sinónimo de tarima o escenario, para identificarse casi exclusivamente con su función de escenario barrial de carnaval.

Ir al carnaval es ir al tablado

Los tablados se ubican en distintos barrios de la ciudad. Allí la gente concurre noche a noche a disfrutar de los espectáculos. Este gran acontecimiento popular se prolonga por más de 40 días en Montevideo, movilizando cientos de miles de personas entre los meses de enero y marzo.

Todos los años, alrededor de 40 conjuntos presentan sus espectáculos en el carnaval montevideano. Estos conjuntos están divididos en 5 categorías participantes del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas: Murgas; Sociedades de negros y lubolos; Humoristas; Parodistas, y Revistas. El Concurso es un exigente certamen que se realiza en el Teatro de Verano Ramón Collazo, siendo uno de los eventos que concita mayor atención popular en el país. En los barrios participan también otras agrupaciones fuera de concurso, con espectáculos que varían entre lo musical y lo humorístico.

Si bien el montevideano es un carnaval fundamentalmente de escenario, también existen desfiles y corsos integrados a la fiesta. El Desfile de Llamadas, por los barrios Sur y Palermo, tiene como protagonista al candombe, declarado por Unesco como uno de nuestros patrimonios inmateriales; es uno de los eventos de mayor convocatoria en carnaval.